微信、抖音等社交软件的普及,令人们表达自我和获取信息渠道更加便捷。因意气便将侮辱诽谤的字眼公开发布到社交账号上,是否应负相应的法律责任?网络非法外之地,网络言行要守法。近日,城东法院民事审判庭成功调解了一起在微信朋友圈发布不良言论引发的名誉权纠纷案件,经承办法官耐心调解,双方握手言和。

2022年初,李某在自己的微信朋友圈公开发布涉及其前夫王某的隐私内容,王某知晓后受到极大精神伤害,遂向城东法院提起诉讼,要求李某公开赔礼道歉、澄清事实、消除影响,并赔偿精神损失费。

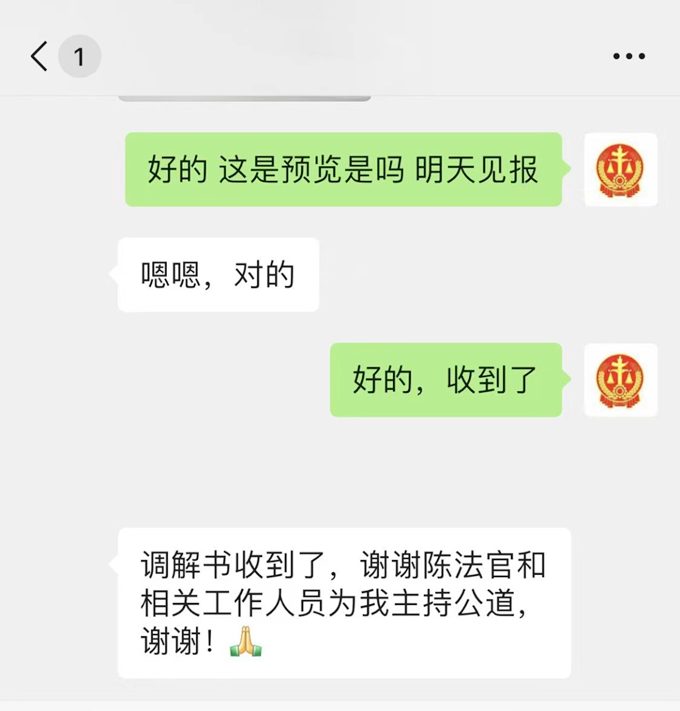

案件受理后,承办法官考虑到原、被告虽已离婚,但共育一子,李某发布的言论虽使用了带有侮辱性的词语,但其已于当日删除,影响较小。法官耐心听取当事人陈述,依据法律针对矛盾争议焦点问题一一解答,对李某发布不良言论的行为给予批评教育,结合民法典相关规定释法说理,并从法理与情理的不同角度分别与双方沟通。在法官的耐心调解下,双方最终握手言和,李某向王某诚恳道歉,并自愿登报澄清消除影响,案件得以圆满解决。

网络之上,法内之地。网络空间是亿万民众共同的精神家园,网络言行受法律的规制,公民应对自己的网络言论承担责任。每个人在网络空间发表言论都应当遵守法律规定,不能逾越言论自由的界限,否则将会受到法律的制裁,在发生侵害名誉权行为时,要主动拿起法律武器,保护自身合法权益。

相关法条

《中华人民共和国民法典》

第九百九十条 人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。除前款规定的人格权外,自然人享有基于人身自由、人格尊严产生的其他人格权益。

第九百九十一条 民事主体的人格权受法律保护,任何组织或者个人不得侵害

第九百九十五条 人格权受到侵害的,受害人有权依照本法和其他法律的规定请求行为人承担民事责任。受害人的停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权,不适用诉讼时效的规定。