张珊

山东省滨州市中级人民法院民事审判第四庭副庭长、一级法官

(挂职海晏法院院长助理)

初心在抱争援建,誓志高原沐碧霞;

锦绣滨州豪侠女,空灵青海格桑花;

担当使命临新域,割舍亲情顾大家;

奉献精神生异彩,雏鹰展翅秀天涯。

——《黄河三角洲诗词周刊 赞援青法官张珊》

郑振秀

黄河三角洲诗词周刊诗人郑振秀闻知我在青海海北高原的援青故事,遂有感作此诗。今年6月,我有幸被山东高院选派为第三批援青干部并担任援青组组长,赴海北州海晏县人民法院参与援青工作。我也是山东法院历年来派驻青海援助干部中的唯一一位女同志,我感到由衷地自豪,也倍感使命在肩。

初识西海做隐姓埋名人,干惊天动地事

湛蓝青海湖、沧桑西海郡、浪漫金银滩、巍巍同宝山、汤池热水泉,无一不诉说着海晏的美丽。然而,位于青海湖北岸美丽的海晏县金银滩草原,却在中国地图上消失了40年。金银滩所在的海晏县,是我国第一颗原子弹、氢弹、核航弹、核导弹、核潜艇导弹诞生地,是神秘的代号221厂。“东方巨响震寰宇,中华民族挺脊梁”,大国重器、青海铸造。我挂职的地点就在海晏县,就在美丽的金银滩草原。在原子城纪念馆、在“两弹一星”理想信念教育学院,在一堂堂生动的党课中,我了解到一个个感人至深的隐姓埋名的故事,初识之中,我为曾经奋战在此的科学家和无数仁人志士事迹感动,也为新时代在海北高原为法治中国奉献力量感到无比自豪。

克服缺氧巾帼不让须眉,红颜更胜儿郎

海晏县绝大部分地区海拔在3000米以上,县城海拔3010米,恰好处于断氧层,氧气含量低。日照紫外线强烈,常年盛行西北风。抵达海晏后,同事提醒我,一定要做好防晒,最好带上墨镜。从小生活在平原上的我哪里吃过缺氧的苦,初来时,因为缺氧导致彻夜难眠,头发大把大把掉,艰苦的环境甚至让我怀疑当初的选择,义无反顾留下年幼的孩子、花甲的父母,远赴两千多米上高原的选择是否正确。每当有同事问我,在青海的日子苦不苦,想不想家时,心酸难免,但我总会想起在艰苦环境中工作奋斗的221厂前辈们,还有现在常年驻扎在青海高原工作的同事,他们觉得日子苦不苦,想不想家。我想,他们是把对祖国最深沉的爱藏在了心里,所以他们不觉得苦,也能坚持不想家。

留下印记同舟共济创伟业,薪火相传向未来

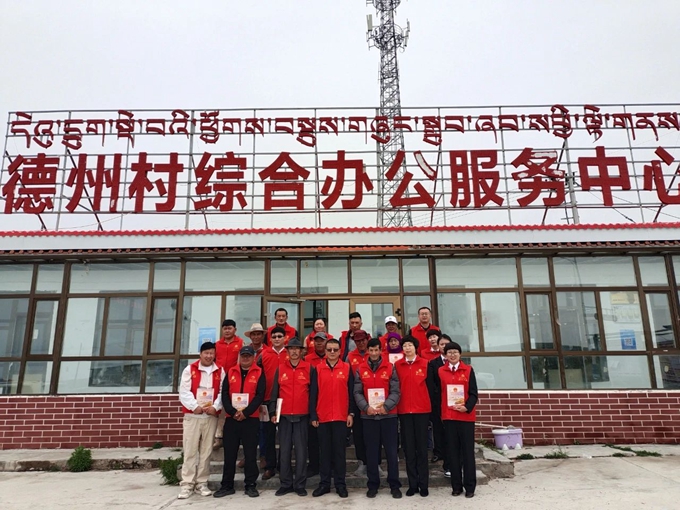

在“两弹一星”精神发源地的海北,奉献在各个岗位上的人们始终秉持着“缺氧不缺精神,艰苦不怕吃苦,海拔高境界更高”的精神力量。在高原就要有高原精神,就要实实在在干事,这些精神的指引让我对援青工作有了更足的信心。作为援青组组长,我创建了“五个一机制”,即一个临时支部强堡垒,一个纪律规定促清廉,一份行为规范树新风,一项学习制度强党性,一堂廉政讲座明底线。制定了《2023年山东法院援青干部“五个从严、五个严禁”》《2023年山东法院援青干部行为规范》《2023年山东法院援青干部“两学两课”学习制度》。同时,结合自己在滨州中院的工作经验与海晏法院的实际情况,互学互鉴,用自己专业知识创造价值,与海晏法院共同提高、共同进步。我为海晏法院全体干警以裁判文书制作规范为题进行了专门授课,到社区为青少年开展普法知识宣传工作,作为主审法官在海北州利民驾校敲响了巡回审判进驾校“第一锤”。在海北一天,我就要全心全意服务这里,时刻不忘法院人的担当与情怀,为高原审判执行事业出一份力,在这里留下我的印迹。

今年恰逢海北藏族自治州成立70周年,70年风雨兼程,70年峥嵘岁月,只有亲身在此,才能体会忆往昔峥嵘岁月筚路蓝缕艰苦创业之艰辛,更能倍增看今朝感恩时代立足主业创造新绩之信心。我很幸运得到这次援青历练的机会,我将珍惜选择,不负此行!